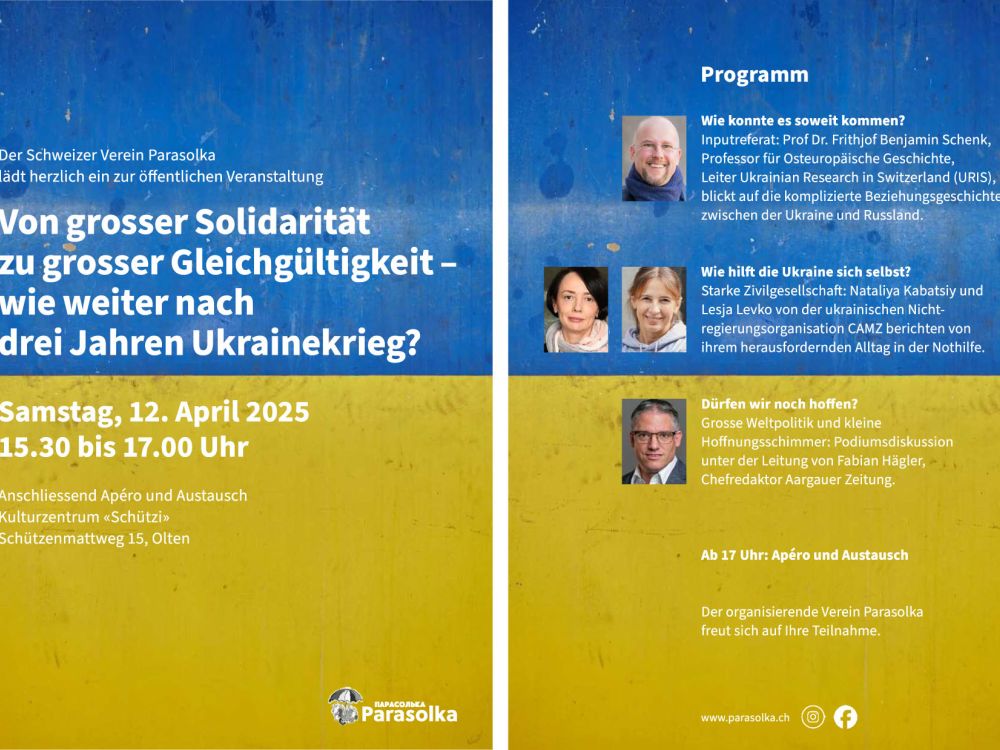

200 Personen nahmen am Samstag, 12. April 2025, an der Veranstaltung des Vereins Parasolka im Kulturzentrum Schützi in Olten teil. Sie fand im Anschluss an die 17. Versammlung des Vereins Parasolka statt.

«Von grosser Solidarität zu grosser Gleichgültigkeit – wie weiter nach drei Jahren Ukrainekrieg?». So der Titel der öffentlichen Veranstaltung. Der Grossaufmarsch von 200 Personen bewies, dass längst nicht alle Menschen in der Schweiz dem Schicksal der Ukraine gleichgültig begegnen. Sie wollen das Land unterstützen. Nicht nur Geld, sondern auch moralische Unterstützung ist wichtig. Das zeigte sich im Verlauf der Veranstaltung.

Hier Demokratisierung, dort Autokratie

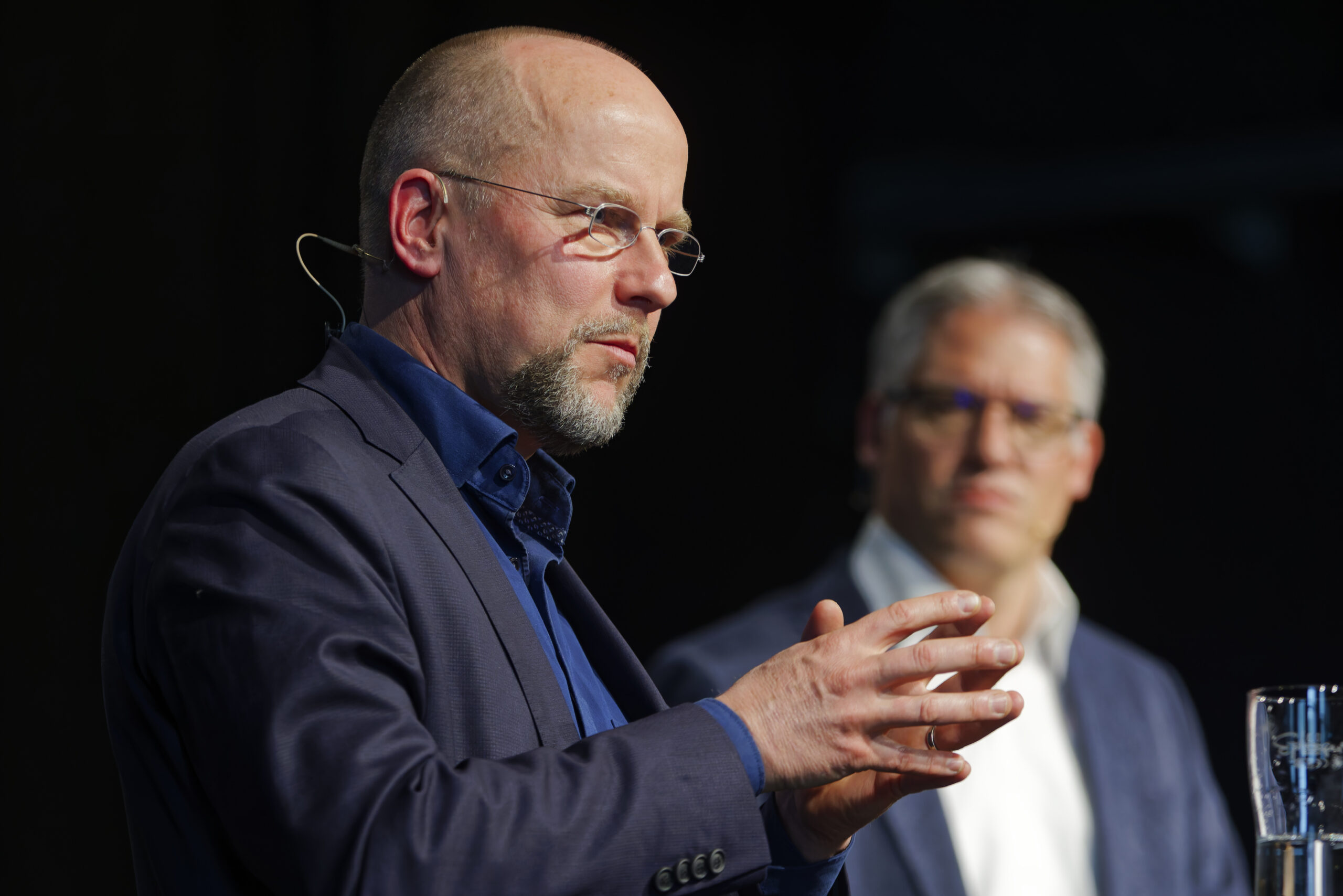

In seinem Inputreferat thematisierte Prof. Dr. Frithjof Benjamin Schenk, Professor für Osteuropäische Geschichte, die komplizierte Beziehungsgeschichte zwischen Russland und der Ukraine seit der Auflösung der UDSSR im Jahr 1991. Damals, wie auch in zwei späteren Verträgen, habe Russland der Ukraine die Unverletzbarkeit der Grenzen garantiert. Frithjof Benjamin Schenk zeigte eindrücklich auf, wie die Wege der beiden Länder danach immer mehr auseinandergingen: mehrere demokratische Machtwechsel, aber auch Revolutionen von der Strasse in der Ukraine, ein immer autokratischeres System in Russland.

Nataliya Kabatsiy und Lesja Levko von unserer ukrainischen Partnerorganisation CAMZ zeigten auf, wie die Ukraine sich selber hilft. Es gebe im Land über 200 000 gemeinnützige Organisationen, die sich oft durch inländische Spenden finanzierten. Als Beispiel erwähnten sie sogenannte «Spendenbüchsen», mit welchen die Bevölkerung Kleinstprojekte wie beispielsweise neue Winterreifen für das Auto eines Soldaten an der Front finanziere. «Wir sind dankbar für die Unterstützung aus dem Ausland», sagte Projektleiterin und Übersetzerin Lesja Levko. «Aber ihr sollt wissen, dass wir alles dafür tun, uns auch selber zu helfen.»

Dicke Haut, durchlöcherte Herzen

Im Podium wollte Moderator Fabian Hägler, Chefredaktor Aargauer Zeitung, wissen, ob die Angriffe den Menschen noch Angst machen. «Im dritten Kriegsjahr haben wir uns eine dicke Haut zugelegt», antwortete Lesja Levko. «Aber unser Herz ist durchlöchert.» Die Nachricht am Morgen nach einer Angriffsnacht, dass niemand getötet wurde, sei heute ein Teil des Glücks in ihrem Leben.

Eine Lösung im anhaltenden Krieg liegt nach wie vor in Ferne. Ob man mit Russland verhandeln sollte, wollte der Moderator wissen. «Worüber?», stellte Professor Frithjof Benjamin Schenk die Gegenfrage. «Ob das zweitgrösste Land Europas eine Existenzberechtigung hat?» Frithjof Benjamin Schenk erzählte vom «schmerzhaften Lernprozess» für ihn als Pazifisten, dass man sich gegen Grossmächte wehren muss. «Wüsste man, dass sich Russland an Verträge hält, könnte man vielleicht ein Agreement finden. Doch Russland beweist seit der Annexion der Krim 2014 das Gegenteil.» Auch Lesja Levko von CAMZ befürchtet, dass Russland immer mehr Land der Ukraine besetzen würde «und sich die Mächtigen die Welt in Einflussgebiete aufteilen. Dagegen wehren wir uns.»

Geschichte kennen

Am Schluss des eindrücklichen Podiums stand die Frage, wie wir der Ukraine helfen können. Finanzielle Unterstützung sei wichtig, wie auch Hilfslieferungen mit Material, das die Ukraine nicht selbst produzieren können, antworteten die Vertreterinnen von CAMZ. «Am meisten hilft uns aber, wenn ihr die Geschichte der Ukraine kennt und weitererzählt», so Lesja Levko. «Erzählt, dass wir uns selber helfen, dass wir aber auch Hilfe brauchen. Und unterstützt die Demokratie.» Mit diesem eindrücklichen und gleichzeitig motivierenden Schlusswort endete die Veranstaltung.

Im Anschluss erlebten die Besucherinnen und Besucher die ukrainische Gastfreundschaft. Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Region Olten hatten ein riesiges Buffet mit Köstlichkeiten aus ihrem Land vorbereitet. Beim Apéro bestand genügend Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen.

Gründungsmitglied an Vereinsversammlung verabschiedet

Vor der öffentlichen Veranstaltung «Wie weiter nach drei Jahren Ukrainekrieg?» fand im Kulturzentrum Schützi die 17. Versammlung des Vereins Parasolka statt. Über 60 Mitglieder nahmen daran teil. Mit der Demission von Ruedi Iseli aus Olten musste der Verein nicht nur von seinem dienstältesten, sondern auch von einem ausserordentlich engagierten und bestens vernetzten Vorstandsmitglied Abschied nehmen. Ruedi Iseli war 2007 eines der Gründungsmitglieder von Parasolka. Als Finanzverantwortlicher sorgte er dafür, Visionen in die Realität umzusetzen. «Du hattest aber nicht nur ein grosses Herz für die Finanzen, sondern auch für die Menschen mit Behinderung und für die ganze Ukraine», sagte Vorstandskollegin Henny Graf bei der Verabschiedung. Als Nachfolger wurde Micheal Roffler aus Winterthur gewählt, welcher sich schon heute für den Verein engagiert. Mit seinem Studium in Slawistik, seinen hervorragenden ukrainischen Sprachkenntnissen und seiner internationalen Erfahrung als Pilot ist er ein grosser Gewinn für den Vereinsvorstand. Seine Wahl wie auch alle anderen Traktanden erfolgten einstimmig.

Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass viele Spenderinnen und Spender den Verein Parasolka seit Jahren und unvermindert unterstützen. 2024 gingen sogar mehr Spenden ein als budgetiert. Das Eigenkapital bildet eine verlässliche Basis für die weitere, kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Ukraine. Noch immer gibt es viel zu tun – in der Nothilfe, aber auch für die Menschen mit Beeinträchtigung. Diese müssen nach wie vor mit einer minimen Betreuung leben, führte Präsident Andreas Schmid an der Versammlung aus. Der Personalbestand von Behinderteninstitutionen in der Schweiz sei rund drei Mal höher als in vergleichbaren Einrichtungen in der Ukraine. Damit nicht genug. Viele Institutionen kämpfen aufgrund des Kriegs und der äusserst schlechten Bezahlung mit Personalmangel. In der Institution in Vilshany beispielsweise, welche durch den Verein Parasolka unterstützt wird, ist aktuell jede vierte Stelle unbesetzt. «Deshalb sind wir sehr dankbar für die treuen Mitarbeitenden und für die wichtige Arbeit unserer Partnerorganisation CAMZ», schloss Andreas Schmid seine Ausführungen.